- ホーム

- 「スタッフが辞めないお店の作り方」用語集

「スタッフが辞めないお店の作り方」用語集

あ〜お

オープンクエスチョン/クローズドクエスチョン

オープンクエスチョンとは、「はい、イイエ」で答えられない質問のことを言います。相手に考えさせることを目的としています。例えば「1時間に1回手を洗うのはなぜだと思う?」など様な質問の仕方を言います。

クローズドクエスチョンとは、「はい、イイエ」で答えられる質問の仕方を言います。例えば「分かりましたか?」というような質問は、ハイもしくはイイエで答えられますよね。このような質問の仕方のことを言います。

クローズドクエスチョンとは、「はい、イイエ」で答えられる質問の仕方を言います。例えば「分かりましたか?」というような質問は、ハイもしくはイイエで答えられますよね。このような質問の仕方のことを言います。

オリエンテーション

はじめてのことにチャレンジをするときって誰でも不安がありますよね。それが「仕事」となればその不安感は非常に大きなものとなります。オリエンテーションとは、そんな不安を解決するために行う準備のためのミーティングや面談のことを言います。

か〜こ

家族の参観日

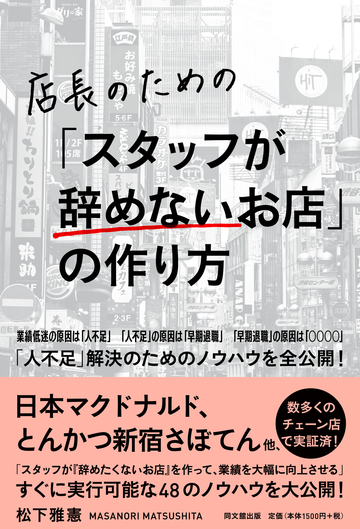

アルバイトをしているスタッフの親・保護者や家族にとっては、そのお店がどんなところで、どんな店長が、どんな指導をして、どんな環境で仕事をしているのかが非常に気になります。しかし、親・保護者や家族自身が、そのアルバイトを経験することはなかなかできるものではありません。「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)では、そんな家族の為に「自分達の家族の仕事ぶり」に接することが出来る日を「家族の参観日」としてイベント化することを奨励しています。

顧客満足度調査(CS調査)

お客様のお店に対する満足度の調査のこと。CS調査(Customer Satisfaction Survey)とも言われることもある。また「来店客調査」ともほぼ同義語として使われている。店舗ビジネスにおいては、来店されたお客様に「商品や接客に対する満足度をアンケート形式で回答していただく」と言う仕組みです。最近では、アナログの用紙記入型調査からスマホを使ったデジタル式アンケート調査に移行しつつあります。また、多くの来店客に聴くのではなく、専門調査員による覆面調査(ミステリーショッパー調査)にその役目を移行している会社も多くなっている。

グリストラップ

正しくは「グリースストラップ」だが、一般的には「グリストラップ」と言うことが多い。飲食店などにおいてキッチンの洗い場 付近の床下に設置されいる「油(グリース)を下水や浄化槽に直接流さずに排水を浄化するための設備」のこと。一般的には、3層に分けられており、最初の槽とふたつめの槽でほとんどの油をせき止めて、人為的もしくは機器や薬剤によって油を除去して油の混じった排水を浄化し、下水もしくは浄化槽に流している。このせき止めた油を人為的に除去し清掃する場合、かなり汚くきつい作業のため、飲食店勤務者の中にはこれが嫌で仕事を辞めるケースもある。

さ〜そ

卒店式

学校には「卒業式」があります。その学校で学んだことを修了したことを、校長が学生に承認する証書を授与する式のことですね。学生ならば、多くの場合この「卒業式」を目指して日々勉学に励みます。「お店」も同じです。お店はスタッフが自分の成長を目指して日々仕事に励んでいる場所です。しかし、スタッフによっては、卒業や引越などで、そのお店を辞める日が来ることがあります。そんなスタッフを笑顔と涙で見送る日を「卒店式」としてイベント化することで、お店には数多くの効果が生まれ「スタッフが辞めないお店」になって行くのです。「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)では、この「卒店式」を積極的に推奨しています。P196参照。

サービスプロフィットチェーン

サービスプロフィットチェーンは、従業員満足度を高めると顧客満足度が高まり、そうすることで売上が高まり、さらに利益が高まるというサイクルを表現したものです。「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)では、ただ単純に「従業員満足度」を高めても「顧客満足度」は高まらない。ただ単純に「顧客満足度」を高めても「売上」は高まらないという考え方について解説をしています。

質問型教育

一般的に行われている「教育」は、知識や経験を一方的に伝え、教えることが基本です。もちろんそれはそれで必要ではありますが、その教育効果を高め、記憶を定着させ、教えられたことをベースに応用力を高めて行くには「なぜそれを行うのか?」を「自分で考えてみる」ことが効果的とされています。作業や行動については、その「目的」を伝えるだけでもかなり効果的ではあるのですが、「目的を教える前に目的を考えさせてみる」というプロセスを入れることで、さらにその効果は高まります。

成長意欲

成長意欲は、スタッフにも店長にもあるものです。要は、どんなひとにでもある基本的な要素なのです。スタッフにとっては「このお店で働くことによって自分が成長できるか否か」という要素は「仕事続ける重要なファクター」です。店長や経営者は、このポイントの重要性を深く理解し「スタッフが自分の成長を感じることが出来る仕組み仕掛け」を持つことが必要です。

仕組み化

スキルやスタンスを高めて行くための行動計画をチェックリストやスケジュールにより、誰もが継続して実施できるようにしたもの。常に誰かが指示することでしか動かないレベルでは無く、誰の指示がなくても誰もが行動が出来る様になるレベルを目指すのが本来の仕組み化が目的である。

成果目標と行動目標

「成果目標」とは、一定期間の中で個人もしくはチームとしてスタート時点よりも高い(大きい・多い)数値をゴールとして設定したもの。「行動目標」とは、「どのような行動をどれくらい行う」ことを基本とした行動を数値化したものを目標としたもの。

スマホdeチェキ

富士フイルムの写真アプリで、スマホから専用のプリンターですぐに印刷が可能な便利なアイテム。アナログ時代に大流行したインスタントカメラやポラロイドカメラと同様の手軽さが売りの製品である。

http://instax.jp/

従業員満足度調査(ES調査)

アンケート形式で、スタッフの「仕事に対する満足度」を調査・集計・分析をし、満足度をより向上させるための方法を検討・立案する仕組み。ESとは、employee satisfactionの略。

※PEOPLE&PLACEでは、店長ナビ研修とスタッフが辞めないお店の作り方研修で簡易版を提供しています。

た〜と

退職面接

お店で働きたいときには、応募をし「面接」を受けます。しかし、多くのお店では「お店を辞める人」には「面接」をしていません。しかし、お店を辞める人は「お店の問題点や課題」についてかなり本音で話してくれるものです。「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)では、そんな本音を聴くための「退職面接」を推奨しています。

トレーニング/トレーナー

日本語で言うと「訓練」ですが、店舗ビジネスの現場でのニュアンス的には「教育」「指導」に近いと言えます。スポーツにおいては「トレーニング」は「訓練」そのものですけどね。トレーニングという言葉は、外資系であるマクドナルドでは、日常的に「教育」「指導」的なニュアンスで使われています。

トレーナーは、そのトレーニングを行う指導的な役割や立場の人のことを言います。スポーツだと、選手の身体のメンテナンスを行う役割を持った人のことを言いますが、飲食業などの店舗ビジネスでは、それとは別のニュアンスで使われています。

トレーナーは、そのトレーニングを行う指導的な役割や立場の人のことを言います。スポーツだと、選手の身体のメンテナンスを行う役割を持った人のことを言いますが、飲食業などの店舗ビジネスでは、それとは別のニュアンスで使われています。

は〜ほ

ブランドイメージ

お客様に与えているお店やブランドの印象のことを言います。基本的には、そのブランドを運営している企業が「戦略的に気づき上げているイメージ」のことを言います。「あたたかい」「安い」「美味しい」「便利」などの好意的な印象を持たれるように「広告」「商品」「接客」「価格」などの訴求内容を決めています。なので、「事故や事件」などが起きると、そのイメージは一気に低下し、お店の売り上げに大きく影響するため、各企業は常にブランドイメージの向上に勤めています。店舗ビジネスにおいては「QSC」がブランドイメージの基盤となります。

パートナー制度

新人スタッフとベテランスタッフが、ペアになりベテランが新人をマンツーマンで指導、フォローアップする制度のことを言います。師匠と弟子のような徒弟制度のようなものです。この制度により、新人は悩みや疑問などを先輩に聴きタスクなり、ベテランスタッフも後輩を丁寧に扱うようになります。

報連相

報告・連絡・相談 のことを言います。一般的には、部下が上司に対して行うコミュニケーションのひとつですが、最近は「上司が部下」に対して積極的に報連相をすることが、部下の報連相レベルを向上させるために効果的であるとして推奨されています。

ポジショニング

ソフトインしているスタッフの配置のこと。例えば、ランチタイムのレジ担当は「Aさん」、ご案内係は「Bさん」とあらかじめ配置を決めておくことは、お店お世話になっております。スムーズに回すために非常に重要な要素です。

評価会議

店舗ビジネスにおいては、一般的には店長や社員の目標達成度や業績貢献、能力向上などを上長が評価し、それをその上の上長が、同タイトルの社員とで比較し、総合的、絶対的もしくは相対的に比較評価するための会議。店長の上長だけの評価だと、多の店長評価との間に評価基準の差が生じることがあるためこの「評価会議」を行っている。「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)の中では、この「評価会議」をアルバイトスタッフに対して行っているという事例を紹介している。

ひと言ブランドワード

「自社のブランドを浸透させるための短い言葉」という意味を持つPEOPLE&PLACEで作った「造語」です。「この『ひと言』を使えば、自社が目指すミッションやビジョン、ポリシーなどが誰もが誤解なく想像し理解できる言葉」のことです。詳しくは、「店長のための『スタッフが辞めないお店』の作り方」(同文舘出版)の160ページを読んでみましょう。

募集媒体

アルバイトを募集するための広告媒体。新聞の求人広告からその歴史は始まっている。その後、新聞に求人広告チラシを折り込む方法、そのチラシを各家庭にポスティングする方法などが開発され、さらには有料の求人誌が一世を風靡した。その後その求人誌は無料化され。、フリーペーパーの形で家庭に配布されたり、駅などで無料媒体として設置配付されるようになった。最近では、Web媒体、さらにスマホアプリなどで求人専門のサイトが多く展開されている。

ま〜も

目標管理シート

スタッフが、毎月、毎週、毎日などの単位で「何をどこまで伸ばすか」についての目標を決めたものを記載し、それに対して「どう行動したか?」「どこまで到達したか?」などの評価を記録する仕組み。アルバイトやパートに「個人目標」を持たせる会社は多くは無いが、持たせた上でその目標が達成出来るようにフォローアップをしている会社(お店)は、「スタッフが辞めないお店」であることが多い。

ら〜ろ

離職率

会社によって計算方法は異なるが、一般的には、(期首在籍人数+期間内採用人数−期末在籍人数)÷期末在籍人数で算出される。分母については(期首在籍人数+期間内採用人数)のケースもある。退職率と表現している会社もある。

来店動機

お客様は、「何らかの理由」で、「このお店に行きたい」「よし、このお店にしよう」と言う風に店を選みます。その「何らかの理由」のことを「来店動機」と言います。例えば「店頭の美味しそうなPOPに心引かれた」とか「店頭で呼び込みをしていたスタッフの笑顔に引き寄せられた」とかが「来店動機」です。

や〜よ・わ・ん

ワークスケジュール(ワースケ)(WS)

スタッフや社員の勤務時間を記入したシフト表のこと。フルタイムのみのスタッフしか勤務していない場合は、シフトの略称のみが書かれている簡単な勤務表しか使っていないケースもあるが、時間帯によって忙しさに差があるお店の場合は、短い時間のみ勤務するアルバイトを組合せながら効率の良いシフトを組む「ワークスケジュール」を作成するようにしている。

a〜z・数字

2wayコミュニケーション(ツーウェイコミュニケーション)

コミュニケーションが、ワンウェイ(一方通行)ではなく、ツーウェイ(双方向)で行われることを言います。一方的に伝えるのではなく、相手に問いかけたり、確認したり、相手の意見を聴いたりしながらお互いに行き来しながら意思疎通を図るコミュニケーションのことを言います。

Win−Win

ウインウインと読みます。相手の競争において「自分も勝ち、相手も勝つ」と言う考え方。どちらかが勝って、どちらかが負けると言う考え方では、お互いには常にプラスマイナスゼロですが、ともに勝という考え方だとその勝ちは2倍にも3倍にもなるのです。詳しくは、スティーブン・R・コヴィー博士が書かれた「7つの習慣」を読まれると良いでしょう。名著ですよ。

Aランク/Bランク/Cランク

スタッフを能力やキャリア、貢献度によってランク分けした仕組みによる呼称。企業によっては「スタッフA/スタッフB」「Aクルー」「Aパートナー」「Aキャスト」などという呼称を使っているところもある。また、ABCではなく、「スタッフ」「チーフ」「アシスタント」「マネジャー」「リーダー」のようにタイトルや役割に応じた呼称を使うところもある。なお、ABCの順は、Aが上位職の場合もあれば、Cが上位職の場合もある。ちなみに、マクドナルドでは、AがBよりも上位職になっている。

On the job training (OJT)と Off the job training(OFF JT)

On the job training(OJT)とは、お店のホールやキッチンなどの現場で実際の接客や調理作業を行いながらするトレーニング。Off the job training(OFF JT)とは、お店のバックヤードや事務所、本社や会議室などで座学やワークショップやロールプレイングなどで行うトレーニングのこと。